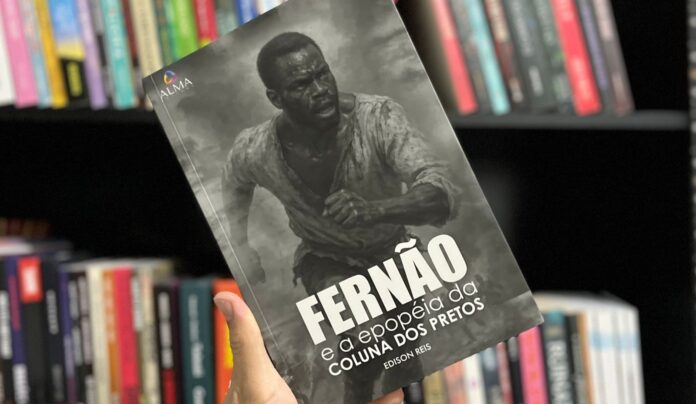

Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos não é um romance que busca agradar. Ele se impõe. Ao fundir ficção e acontecimentos históricos do século XIX no Cone Sul, a obra constrói uma narrativa que confronta o leitor com um passado marcado por violência, apagamento e luta constante por dignidade. Trata-se de uma história que entende a guerra não como espetáculo, mas como consequência direta de um sistema que se sustentou pela exclusão e pelo racismo estrutural.

A trama acompanha Fernão e Abubakar, líderes do quilombo da Taperinha, que assumem o comando da chamada Coluna dos Pretos em meio aos conflitos que atravessam o Brasil imperial e seus desdobramentos regionais. A marcha rumo à guerra não nasce do desejo de conquista, mas da impossibilidade de permanecer neutro. Desde o início, o livro deixa claro que a sobrevivência, para corpos negros naquele contexto, é sempre política.

Fernão surge como uma figura moldada pela guerra. Associado a Ogum, orixá do ferro e do combate, ele carrega uma liderança que não se confunde com heroísmo romântico. Seu papel é atravessado por responsabilidade coletiva, cansaço e consciência histórica. A força que o move não é a glória, mas a necessidade de proteger aquilo que ainda resiste. Em contraste, Abubakar, ligado a Oxóssi, opera em outra frequência: estratégia, observação e precisão. Seu arco sagrado funciona tanto como arma quanto como símbolo de equilíbrio, lembrando que resistir também exige cálculo e silêncio.

A presença da espiritualidade afro-brasileira é um dos elementos centrais da narrativa. Os orixás não aparecem como abstrações mitológicas, mas como referências vivas que orientam decisões, sustentam identidades e organizam o mundo simbólico dos personagens. A fé, aqui, não é escapismo; é estrutura. Ela sustenta a travessia física e emocional dos personagens diante de um cenário que constantemente ameaça desumanizá-los.

O romance acerta ao não romantizar o conflito. As batalhas são descritas com dureza, e o custo da guerra se impõe a cada avanço. Mortes, perdas e dilemas morais atravessam a narrativa, lembrando que resistir não elimina a dor — apenas a torna necessária. Os desaparecimentos, as derrotas e as cicatrizes funcionam como marcas permanentes, e não como obstáculos passageiros a serem superados.

As personagens femininas desempenham um papel decisivo na sustentação da história. Zabelê e Justina não ocupam espaços periféricos; elas garantem a continuidade da comunidade, preservam a fé e mantêm viva a memória coletiva enquanto os homens marcham. Sua resistência se manifesta no cuidado, na palavra e na permanência. O livro reconhece, com acerto, que a guerra não se vence apenas no confronto armado, mas também na capacidade de manter laços e identidade.

A escrita é direta, densa e consciente de seu peso histórico. Não há excesso de ornamentos nem tentativas de suavizar a violência do período retratado. O ritmo é deliberado, exigindo atenção do leitor, sobretudo nos momentos em que a narrativa se volta para os dilemas internos dos personagens. Essa escolha reforça o caráter reflexivo da obra, que prefere provocar a oferecer conforto.

Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos se estabelece como um romance que reivindica espaço no debate sobre memória histórica e representação. Ao centrar a narrativa na resistência negra e integrar espiritualidade, política e identidade, o livro atua como gesto literário e político. Não busca respostas fáceis nem finais redentores. Seu maior mérito está em lembrar que a história não é neutra — e que narrá-la também é um ato de resistência.