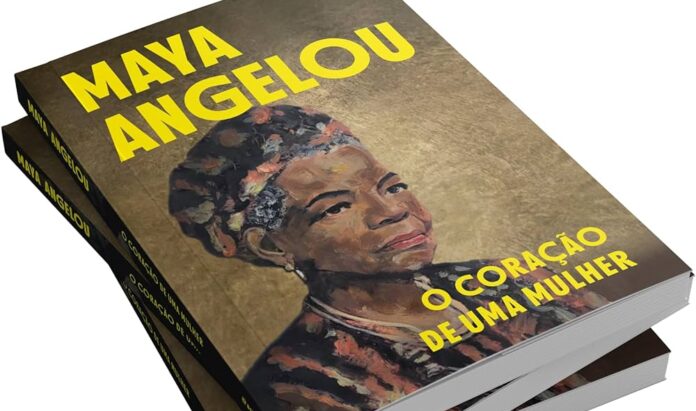

No universo literário, algumas obras se destacam não apenas pela narrativa envolvente, mas pela capacidade de transpor as fronteiras da ficção e tocar a essência da experiência humana. É exatamente essa proeza que Maya Angelou alcança em seu mais recente trabalho, “O Coração de Uma Mulher”. Recebi com antecedência para resenhar o livro, que chega às prateleiras sob a chancela da Editora Astral Cultural, e promete ser um marco na literatura contemporânea.

A narrativa, habilmente entrelaçada com referências culturais e históricas de peso, mergulha na jornada de uma mulher em busca de sua identidade, navegando pelas complexidades da vida e pelas vicissitudes do amor e da liberdade. Maya Angelou nos conduz por uma viagem que se torna, de certa forma, a jornada de muitas mulheres, revelando os desafios sociais, as dores e os triunfos que moldam suas vidas.

Partindo da Califórnia em direção à efervescente cidade de Nova York, acompanhamos a protagonista em sua imersão na sociedade e no mundo dos artistas e escritores negros. É no seio desse ambiente pulsante que ela encontra não apenas camaradagem, mas também engajamento político, integrando-se à luta pelos direitos dos afro-americanos. Angelou, com sua prosa poética e visceral, retrata não apenas o panorama cultural da época, mas também as profundezas da alma feminina e os dilemas enfrentados por uma mãe negra nos Estados Unidos.

Um dos aspectos mais cativantes do livro é a maneira como Angelou tece sua narrativa em torno das relações humanas. O leitor é apresentado a uma galeria de personagens marcantes, desde figuras históricas como Billie Holiday e Malcolm X até indivíduos fictícios que ecoam a vida em suas mais diversas nuances. É nesse intricado tecido de relações que se desenrola a jornada da protagonista, pontuada por encontros e despedidas, amores e desilusões.

No entanto, não são apenas os personagens que conferem profundidade à trama. A própria escrita de Angelou, carregada de emoção e lirismo, é um convite à reflexão sobre temas como identidade, pertencimento e resistência. Em suas páginas, encontramos passagens que nos transportam para além do tempo e do espaço, fazendo-nos sentir como se estivéssemos imersos na própria pele da protagonista.

É verdade que, em alguns momentos, a narrativa pode parecer superficial, deixando questões importantes apenas esboçadas. No entanto, essa aparente lacuna é compensada pela riqueza de detalhes e pela intensidade das emoções que permeiam cada página. Maya Angelou nos brinda com uma obra que, mesmo em seus momentos mais fugazes, ressoa com a autenticidade da experiência humana.

“O Coração de Uma Mulher” é mais do que um simples relato de vida; é um testemunho poderoso da resiliência e da determinação feminina, uma ode à força que reside no âmago de cada mulher. Maya Angelou, com sua prosa magistral, convida-nos a mergulhar nas profundezas do ser feminino e a descobrir, através das palavras, a beleza e a complexidade de uma jornada compartilhada.

Uma obra que transcende as fronteiras do tempo e do espaço, tocando o cerne da experiência humana de forma poética e profunda. Maya Angelou prova ser uma voz marcante da atualidade, oferecendo-nos um vislumbre da alma feminina e convidando-nos a refletir sobre o que significa ser mulher em um mundo repleto de desafios e possibilidades.